Введение

С 2020 года в административных субъектах Российской Федерации прошло 251 судебных заседаний по признанию политики оккупантов в годы Великой Отечественной войны геноцидом советского народа. Летом 2024 года прошло судебное заседание в Верховном суде Республики Карелии по делу о геноциде советского народа на оккупированной территории Карелии в 1941–1944 годах. Прошло 80 лет с момента военных преступлений немецкой и финской армий на оккупированной территории СССР, но почему судебное заседание не было проведено ранее? А.Р. Дюков в своей монографии «За что сражались советские люди» утверждает, что в СССР тема военных преступлений на оккупированной территории была непопулярна среди исследователей по двум причинам: во-первых, из-за пережитого шока советских граждан, которые не хотели вспоминать прожитую трагедию. Во-вторых, советская власть нуждалась в мире и единении, а не в расколе общества из-за коллаборационизма в годы Великой Отечественной войны [Дюков: 402].

В Карелии история оккупированной Финляндией территории в 1941–1944 гг. долгое время находилась на периферии научных интересов историков и исследователей. Первые работы выходили в годы Великой Отечественной войны. В 1944 году советские корреспонденты М. Долгополов и А. Кафман опубликовали интервью узников финских концентрационных лагерей [Долгополов: 109]. В 1945 году был издан сборник документов «Чудовищные злодеяния финско-фашистских захватчиков на территории Карело-Финской ССР» [Чудовищные злодеяния]. В данных работах перечисляются многочисленные преступления финского оккупационного режима, но не используется термин «геноцид». Само определение данного термина появилось лишь в 1948 году в конвенции о предупреждении геноцида и наказания за него, которое было принято резолюцией ООН 9 декабря 1948 года2.

В последующих научных работах авторы также не используют термин «геноцид» по отношению к оккупационному режиму Финляндии. Исследования историков долгое время носили также описательный характер оккупационного режима. Такими общими работами являются исследования К.А. Морозова, опубликованные в 1983 году, и монография С.Г. Веригина, вышедшая в 2009 году. Исследование К.А. Морозова «Карелия в годы Великой Отечественной войны (1941–1945)» [Морозов: 239] посвящено изучению нескольких тем, таких как экономика КФССР и партизанское движение. Интерес представляет оценка количества погибших на оккупированной территории. Автор учитывает не только узников концлагерей, но и советских граждан, погибших от террора и голода вне концлагерей. Монография С.Г. Веригина «Карелия в годы военных испытаний: политическое и социально-экономическое положение Советской Карелии в период Второй мировой войны 1939–1945 гг.» [Веригин, 2009: 544] интересна тем, что автор на основе архивных, в том числе впервые опубликованных документов архива управления ФСБ по Республике Карелия, приводит подробный материал по созданию и деятельности Военного управления Восточной Карелии (ВУВК) по политике Финляндии в отношении национального и ненационального населения. Автор не дает точной цифры количества погибших советских граждан как в концентрационных лагерях, так и в целом на территории КФССР, но приводит анализ финляндской и советской историографии по данной теме. Л.Н. Юсупова в своем исследовании изучает тему детства на оккупированной территории. В качестве одного из сюжетов, разобранных автором, выступают физические наказания финляндских учителей по отношению к советским детям. Термин «геноцид» по отношению к оккупационному режиму Финляндии начал использоваться в историографии относительно недавно. В 2019 году в предисловии сборника документов «Без срока давности: Карелия» [Веригин, 2019: 408] С.Г. Веригин использует термин «геноцид», но по отношению не к советскому народу, а «русскому и другому не финно-угорскому населению». Следует выделить монографию В.Н. Барышникова «Маннергейм и Советский Союз» [Барышников: 227], в которой автор использует термин «геноцид» по отношению к финскому оккупационному режиму в Карелии. Автор обращает внимание на высокую смертность в концлагерях и политику этнической сегрегации, но не полностью раскрывает понятие «геноцид», которое представлено в статье 357 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Финляндская историография также не использует понятие «геноцид». Хельге Сеппяля [Сеппяля] пишет об условиях депортации и тяжелых условиях в концлагерях. Историк последовательно разбирает идею «Великой Финляндии», планы Финляндии по завоеванию Карелии и национальную политику на оккупированной территории. Юкка Куломаа [Куломаа: 277] пишет о тяжелой для населения депортации населения, а также о высокой смертности в концлагерях из-за голода, подтверждая корректность использования термина «геноцид» по отношению к действиям Финляндии.

Целью данной статьи является обоснование факта проведения политики геноцида (согласно УК РФ) Финляндией на территории КФССР в 1941–1944 годах.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

- выяснить мотив заключения советских граждан в концентрационные лагеря;

- определить корректность использования фразы «геноцид советского народа»;

- изучить хронологические рамки геноцида.

В статье 357 Уголовного кодекса РФ сказано, что геноцид – это «действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой путем убийства членов этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы»3, в связи с чем следует поставить вопрос: собиралось ли руководство Финляндии физически уничтожить советских граждан? Для ответа на этот вопрос следует разобрать причины высокой смертности и определить национальную политику Финляндии на оккупированной советской территории в 1941–1944 годах.

Причины заключения советских граждан в концлагеря

В российской и финляндской историографии причины создания концентрационных лагерей хорошо изучены. Хельге Сеппяля [Сеппяля: 108] отмечает, что концлагеря создавались не для уничтожения советского населения, а для содержания населения, переселенного с районов по военным соображениям, а также для содержания лиц, подозреваемых в политической неблагонадежности. Также автор указывает, что перемещение проходило в связи с расистской политикой Финляндии. Территория Карелии должна была стать частью Финляндии без славянского населения. В.Н. Барышников хоть и сравнивает оккупационный режим Финляндии и Германии, но также отмечает, что главной задачей финляндских концентрационных лагерей был сбор населения для депортации с захваченной территории СССР на территорию Германии [Барышников: 231]. Если цель была не уничтожить население, то по какой причине речь идет о гибели тысяч советских граждан? Главной причиной высокой смертности среди советских граждан были голод и заболевания. О голоде мы знаем из воспоминаний узников концентрационных лагерей и из делопроизводственных источников Республиканской комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников. В воспоминаниях узников концлагерей одной из главных тем является тема голода. В сборнике воспоминаний узников финских концлагерей «Мы еще живы!» из 62 воспоминаний голод фигурирует в 554. Финляндский историк Юкка Куломаа отмечает, что только в июле 1942 году только из-за голода погибло минимум 500 узников концлагерей [Куломаа: 110].

20–22 июля 1944 года была произведена эксгумация останков, захороненных на кладбище Пески. По оценке Республиканской комиссии всего на кладбище захоронено более 7000 узников концентрационных лагерей5. Всего было эксгумировано 137 останков. По сохранности останков возможно определить причину смерти узников. Комиссия установила, что «хорошо выраженный» жировоск был только у 7 останков, «плохо выраженный» у 32 и у 98 останков жировоск отсутствовал6, соответственно, большая часть узников погибла от истощения.

Из-за условий содержания в лагерях быстро распространялись эпидемии. В 1941 году положение больных было самым тяжелым, так как из-за голода и скученности населения, в лагерях было множество больных тифом, дизентерией, цингой и другими заболеваниями. В концентрационных лагерях существование больниц изначально не предполагалось, из-за чего труд советских узников с медицинским образованием использовался не по назначению. Больницы для заключенных появились спустя 6 месяцев после начала оккупации в концлагере № 2 и в концлагере № 3. Лагерная больница лагеря № 2 была рассчитана на 12 человек, но больных было в среднем 20–25 человек. Больные нуждались в помощи от хирургов, педиатров, терапевтов, акушеров и других врачей, но персонал больницы был представлен лишь медсестрами К.М. Субботиной и Королевой. Кормление больных было такое же, как и в лагере – 350 грамм муки. В больнице не было посуды, больные сами носили с собой кухонные принадлежности. Был острый дефицит материала для лечения больных, из-за чего перевязки осуществлялись подручными средствами7.

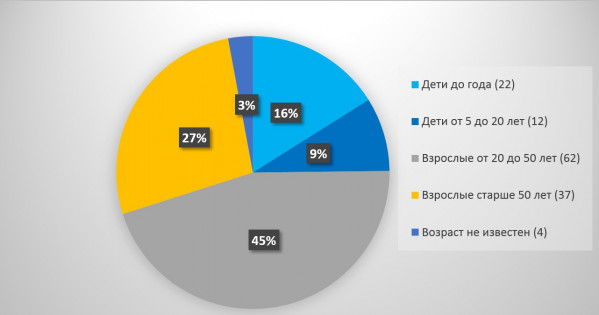

Из-за голода и недостаточной медицинской помощи страдали в том числе беременные женщины и новорожденные дети. Беременных девушек обслуживала только 1 медсестра, которая работала днем и ночью. Питание было недостаточным8. Условия содержания пагубно влияли на детское здоровье, и, как следствие, влекли за собой высокую детскую смертность. По заключению судебной экспертизы из 137 эксгумированных останков количество погибших по возрасту было следующим: детей до 1 года – 22, от 5 до 20 лет – 12, от 20 до 50 лет – 62, свыше 57 лет – 37. Возраст не установлен в 4 случаях (рис. 1).

Рис. 1. Данные по возрасту погибших узников концентрационных лагерей в Петрозаводске от Республиканской комиссии на основе эксгумации 137 останков9

Воспоминания узников свидетельствуют о том, что первыми умирали дети грудного возраста10. При этом о массовой передаче советских детей в финские семьи неизвестно. Безусловно, были частные примеры: так, один из узников в воспоминаниях указывал, что случаи усыновления советских детей финскими гражданами имели место, даже если у детей были живы родители11. Тем не менее, шла борьба с советской и русской самоидентификацией советских детей. Детей обучали финскому языку и финской литературе, истории и географии Финляндии. В декабре 1943 года было открыто 15 школ для ненационального населения. Детей обеспечивали школьными принадлежностями, в некоторых случаях одеждой и обувью. Дети получали в школах дополнительное питание, которое необходимо было символически отработать на школьном огороде, а также на сборе ягод и грибов. Дисциплина поддерживалась физическими наказаниями – ударами указкой или плетками. Причиной для наказания могло быть использование русского языка на уроках, что было строго запрещено [Юсупова: 75].

Причина гибели узников концлагерей

Несмотря на чудовищные масштабы голода и эпидемий [Веригин, 2009: 372], нельзя сказать, что голод был организован с целью уничтожения советских граждан. 25 августа 1941 года главный интендант полковник Вернер Густавфсон и офицер управления Вилхо Койвисто выпустили приказ, согласно которому для обеспечения гражданского населения следовало использовать в первую очередь трофейные продукты питания12. Из-за дефицита продуктов питания 6 сентября 1941 года начальник штаба подполковник Г. Снелман и интендант майор В. Терихов постановили о снабжении узников по нормам военнопленных13. Чуть позже Г. Снелман постановил, что военнопленных необходимо кормить в том числе и остатками пищи, которая не годится для употребления финскими солдатами. Также Снелман приказал вместо чая выдавать кипяток до получения суррогата14. Данное решение было вызвано приказом от ВУВК № 2/41 от 23 ноября 1941 года, который гласил «Ввиду тяжелого продовольственного положения в стране, подчеркивается, что в меню необходимо соблюдать абсолютную бережливость»15. Из-за «бережливости» финских чиновников тысячи советских мирных граждан и военнопленных были обречены на голодную смерть. Следует выделить, что массовая гибель людей от голода происходила в 1941 и в 1942 годах. Республиканская комиссия установила, что из 137 останков 136 были захоронены примерно в 1942 году, и только 1 – в 1944 году16. Воспоминания узников также подтверждают, что питание стало лучше в 1943 году, так как улучшением содержания узников стала заниматься организация Красного Креста17. В апреле 1944 года концентрационный лагерь № 1 был преобразован для обеспечения существования стариков и детей сирот. Остальные узники были отправлены в другие лагеря, а в концлагерь № 1 были отправлены старики и сироты из лагерей № 3, № 5, № 6 и № 8. Всего в лагере содержалось до 100 сирот и беспризорников под наблюдением воспитателей, набранных из лагерей. Дети содержались в отдельном бараке. В трех бараках были помещены нетрудоспособные, инвалиды и престарелые, которых содержалось более 200 человек. Всего в лагере содержалось после перемещения из других лагерей 590 узников. За месяц до ухода финской армии, то есть примерно в конце мая 1944 года, в лагере была образована школа, в которой училось 50 детей18.

Рис. 2. Дети города Петрозаводска в период оккупации, находившиеся в концентрационном лагере. Петрозаводск, 1944 г. Репродукция с фотографии Г.З. Санько19

Был ли геноцид советского народа на оккупированной территории Карелии?

Говоря о геноциде советского народа на оккупированной территории Карелии, необходимо сказать о национальной политике Финляндии. Население было поделено на национальное население, состоявшее из финнов, вепсов и карел, и на ненациональное – прочие народы региона [Веригин, 2009: 29]. Фактически национальное население получило ряд привилегий от оккупационных властей, такие как право на землю, образование, медицинскую помощь, а также получало лучшее снабжение питанием. Несмотря на то, что проводились репрессии по отношению к финнам и карелам, нельзя утверждать, что данные народы подвергались политике геноцида. Соответственно, корректно утверждать о геноциде не финно-угорских народов, в числе которых были русские, украинцы, белорусы и другие народы.

Заключение

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что Финляндия проводила политику геноцида на оккупированной территории Карелии. Произошло частичное уничтожение национальной группы, в большинстве своем славян – русских, белорусов и украинцев. Вероятно, причина геноцида заключается не в национальной ненависти, хотя и такие примеры безусловно имели место быть, а из-за экономии на обеспечении жизненных потребностей ненационального населения, которое подлежало депортации за пределы оккупированных Финляндией территорий. Из-за данного факта сложно говорить о геноциде советского народа, поскольку сегрегация по национальному признаку не задела финно-угорское население КФССР. Политика Финляндии была направлена против ненационального населения оккупированных районов, в основном славянского населения. Главным фактором высокой смертности ненационального населения была экономия Военного управления Восточной Карелии на обеспечение продовольствием и организацией медицинской помощи. Таким образом, говоря о геноциде славянских народов, можно датировать его 1941–1942 годами. В последующее время обеспечение продовольствием стало лучше, о чем говорит снижение уровня смертности.

1 Верховный суд Карелии признал геноцидом массовые убийства мирных советских граждан в годы Великой Отечественной войны // Без срока давности [Электрон. дан.] https://xn--80aabgieomn8afgsnjq.xn--p1ai/deyatelnost/sudebnye-proczessy/ (Дата обращения: 22.09.2024).

2 Конвенция о предупреждении геноцида и наказания за него // Организация Объединенных Наций [Электрон. дан.] URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/genocide.shtml (Дата обращения: 25.04.2024).

3 Уголовный кодекс Российской Федерации. Ст. 357 «Геноцид» // КонсультантПлюс [Электрон. дан.] URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b21e235ab7f2ffdb9921d73f1d1828628780cf10/ (Дата обращения: 25.04.2024).

4 Мы еще живы!: судьбы бывших малолетних узников фашистских концлагерей / Cост. К.А. Нюппиева. Петрозаводск: Острова, 2023. 255 с.

5 Акт г. Петрозаводск, 20—22 июля 1944 г. Комиссия под Председательством депутата Верховного Совета СССР тов. Дильденкина Н.А. // НА РК. Ф. П-8. Оп. 1. Д. 1126. Л. 34.

6 Акт г. Петрозаводск, 20—22 июля 1944 г. Комиссия под Председательством депутата Верховного Совета СССР тов. Дильденкина Н. А. // НА РК. Ф. П-8. Оп. 1. Д. 1126. Л. 31.

7 В Государственную чрезвычайную комиссию // Научный архив КарНЦ РАН. Ф. 1. Оп. 37. Д. 830 (3). Л. 11.

9 Акт г. Петрозаводск, 20—22 июля 1944 г. Комиссия под Председательством депутата Верховного Совета СССР тов. Дильденкина Н. А. // НА РК. Ф. П-8. Оп. 1. Д. 1126. Л. 31.

10 Харченко Т.А. Анкета со злополучной графой… // Мы еще живы! С. 138.

11 Михайлов В.И. Так начался наш плен // Мы еще живы! С. 90.

12 О праве отделов военного правления завоёванной территории на получение продовольствия от оборонных сил // НА РК. Ф. Р-805. Оп. 1. Д. 1/1а. Л. 55.

13 Циркуляр Военного штаба Восточной Карелии № 23 // НА РК. Ф. Р-805. Оп. 1. Д. 1/1а. Л. 51.

14 Штаб военного правления Восточной Карелии. Интендантское управление // НА РК. Ф. Р-805. Оп. 1. Д. 1/1а. Л. 48.

15 Приказ от ВУВК № 2/41 от 23 ноября 1941 года // НА РК. Ф. Р-805. Оп. 1. Д. 1/1а. Л. 184.

16 Акт г. Петрозаводск, 20—22 июля 1944 г. Комиссия под Председательством депутата Верховного Совета СССР тов. Дильденкина Н. А. // НА РК. Ф. П-8. Оп. 1. Д. 1126. Л. 31.

17 Мишин В.И., Мишина А.А. Колючая проволока нашего детства // Мы еще живы! С. 92.

Список литературы

Барышников В.Н. Маннергейм и Советский Союз. Москва: Кучково поле, 2021. 384 с.

Веригин С.Г. Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупированной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Республика Карелия: Сб. док. Москва: Кучково поле, 2020. 408 с.

Веригин С.Г. Карелия в годы военных испытаний: Политическое и социально-экономическое положение Советской Карелии в период Второй мировой войны 1939–1945 гг. Петрозаводск: ПетрГУ, 2009. 544 с.

Долгополов М. Финские изверги / М. Долгополов, А. Кауфман. Москва: Государственное издательство политической литературы, 1944. 103 с.

Дюков А. За что сражались советские люди. Санкт-Петербург: Питер, 2022. 480 с.

Куломаа Ю. Финская оккупация Петрозаводска, 1941–1944. Петрозаводск: А.Н. Ремизов, 2006. 277 с.

Морозов К.А. Карелия в годы Великой Отечественной войны (1941–1945). Петрозаводск: Карелия, 1983. 239 с.

Мы еще живы! Судьбы бывших малолетних узников фашистских концлагерей / Сост. К.А. Нюппиева. Петрозаводск: Острова, 2023. 255 с.

Никулина Т.В. Оккупация 1941–1944 годов и практики выживания в памяти финно-угорского населения Республики Карелия / Т.В. Никулина, О.А. Киселева // Опыт мировых войн в истории России. Челябинск: Каменный пояс, 2007. С. 577-591.

Сеппяля Х. Финляндия как оккупант в 1941–1944 годах // Север. 1995. № 4–6. URL: https://karelmedia.ru/literatura/finlyandiya-kak-okkupant-v-1941-1944 (дата обращения 22.09.2024).

Чудовищные злодеяния финско-фашистских захватчиков на территории Карело-Финской ССР: сб. документов и материалов / С. Сулимин, И. Трускинов, Н. Шитов. Петрозаводск: Государственное издательство Карело-Финской ССР, 1945. 301 с.

Юсупова Л.Н. Военное детство на оккупированной территории Карелии в годы Великой Отечественной войны (два взгляда гражданского населения) // Россия и страны Северной Европы: из истории приграничных отношений в XVI–XX вв. Материалы международной научно-практической конференции (17 августа 2002 г.). Петрозаводск, 2003. 96 с.