В 1864 году Александр II начал судебную реформу, в ходе которой в качестве самостоятельного института появился нотариат. Однако организационно нотариат продолжал оставаться в судебной системе [Степанов, 2014: 283]. При разработке русской модели нотариата учитывался опыт в этой сфере иностранных государств: французское законодательство 1803 года, австрийское 1854 года, баварское 1861 года [Калашникова: 176]. В итоге правовой статус нотариусов был зафиксирован в «Положении о нотариальной части» от 14 апреля 1866 года, являвшемся вплоть до 1917 года основным нормативным актом, регламентировавшим деятельность нотариальных органов дореволюционной России. Однако в Олонецкой губернии первые нотариусы появились лишь в 1894 году после образования Петрозаводского окружного суда. До недавнего времени об этом было лишь вскользь упомянуто в единственной работе, посвященной судебным учреждениям губернии [Сабанцев: 108]. Лишь недавно история нотариата Олонецкой губернии стала привлекать внимание исследователей [Воробьёва], [Золотаревская]. В данной статье предпринята попытка показать, какую роль могли играть нотариусы в жизни конкретных людей. В качестве примера была избрана семья купца 1-й гильдии Ивана Федоровича Борошнева, владевшая в конце XIX – начале XX веков в Лодейнопольском уезде значительной недвижимостью. Выбор в качестве объекта исследования именно этого купеческого рода объясняется тем, что в фонде 372 (старший нотариус Петрозаводского окружного суда, 1890–1918) Национального архива Республики Карелия сохранилось несколько дел, связанных с его представителями. Исходя из всего вышесказанного, целью данной статьи является анализ сохранившихся архивных документов, связанных с членами данного купеческого рода.

Для достижения поставленной цели следовало решить следующие задачи:

- кратко представить основные функции нотариусов, зафиксированные в «Положении о нотариальной части» 1866 года;

- исследовать по сохранившимся архивным документам, какие нотариальные операции производили члены купеческого рода Борошневых и тем самым на конкретных примерах показать, как на практике применялось «Положение о нотариальной части» 1866 года;

- продемонстрировать на примере рода Борошневых судьбу крупной недвижимой собственности.

При написании статьи применялись хронологический и сравнительный методы.

Хотя «Положение о нотариальной части» 1866 года (далее – Положение 1866 года)1 подробно изучено в научной литературе, в том числе в современной [Атоян], [Бегичев], [Степанов, 2013], [Степанов, 2014], [Раттур], [Тишкова], считаем нужным представить основные его позиции, имеющие непосредственное отношение к теме нашего исследования. Заведование «нотариальной частью поручалось... нотариусам и состоящим при нотариальном архиве старшим нотариусам» (ст. 1). Нотариусы, как правило, определялись в губернские и уездные города и исполняли свои должностные обязанности под наблюдением окружных судов и в пределах округов этих судов (ст. 2, 20, 21). Обратим особое внимание на то, что нотариусам предписывалось исполнять свои должностные обязанности «в отношении всех обращающихся к ним лиц, хотя бы место жительства последних находилось и вне этого округа» (ст. 22). В соответствии со статьей 17 нотариусы признавались состоящими на государственной службе, так как им присваивался 8-й классный чин. Однако при этом ни жалованья, ни пенсии от государства они не получали [Бегичев: 91]. Статьей 208 они признавались свободными профессионалами, осуществляющими свою деятельность на коммерческой основе.

Положение 1866 года различало: 1) собственно нотариальную часть, находившуюся в компетенции младших нотариусов. В их обязанности входили: совершение актов всякого рода, за исключением актов в отношении близких родственников; выдача выписок из актовых книг и копий актов; засвидетельствование явки актов; принятие на хранение документов и составление проекта раздела наследства (ст. 65) [Богданова: 165]; 2) крепостную часть, находившуюся в ведении старших нотариусов, производивших утверждение актов об уступке права собственности и других вещных прав на недвижимое имущество.

Помимо этого на старших нотариусов, например, возлагалось: 1) выдача выписей из хранящихся в нем актовых книг и копий с нотариальных актов; 2) ведение крепостных книг, реестров, крепостных дел и указателей (ст. 34, 35, 154). Особо акцентируем внимание на том, какие акты утверждал только старший нотариус: «1) купчие крепости; 2) дарственные записи; 3) рядные и отдельные записи; 4) раздельные акты, по которым общее имущество переходит в собственность одного из соучастников, или разделяется между ними по частям; 5) мировые и все сделки, в силу которых одна из сторон уступает другой право собственности и 6) вообще все акты о недвижимых имениях, которые по законам гражданским должны быть совершены крепостным порядком» (ст. 158). Еще он вносил в реестр крепостных дел отметки об ограничении права собственности на недвижимые имущества (ст. 159). Таким образом, старший нотариус не только контролировал деятельность младших нотариусов, но и лично производил самые важные нотариальные действия. Соответственно, должность старшего нотариуса являлась базовой единицей (опорой) в организационном, структурном построении нотариата в России [Степанов, 2013: 80].

Теперь скажем несколько слов об основателе купеческого рода Борошневых – Иване Федоровиче Борошневе. Нам удалось только установить, что он был царскосельским купцом 1-й гильдии, имевшим звание потомственного почетного гражданина. Поясним — по манифесту 10 апреля 1832 года такое звание российский купец получал в случае, когда был пожалован в звание коммерции или мануфактур-советника, награжден одним из орденов или когда купеческое семейство состояло сряду 10 лет в первой или 20 лет во второй гильдии. Все потомки потомственного почетного гражданина наследовали его звание [Иванова: 76]. Именно Иван Федорович начал приобретать в разных губерниях, в том числе в Олонецкой, землю.

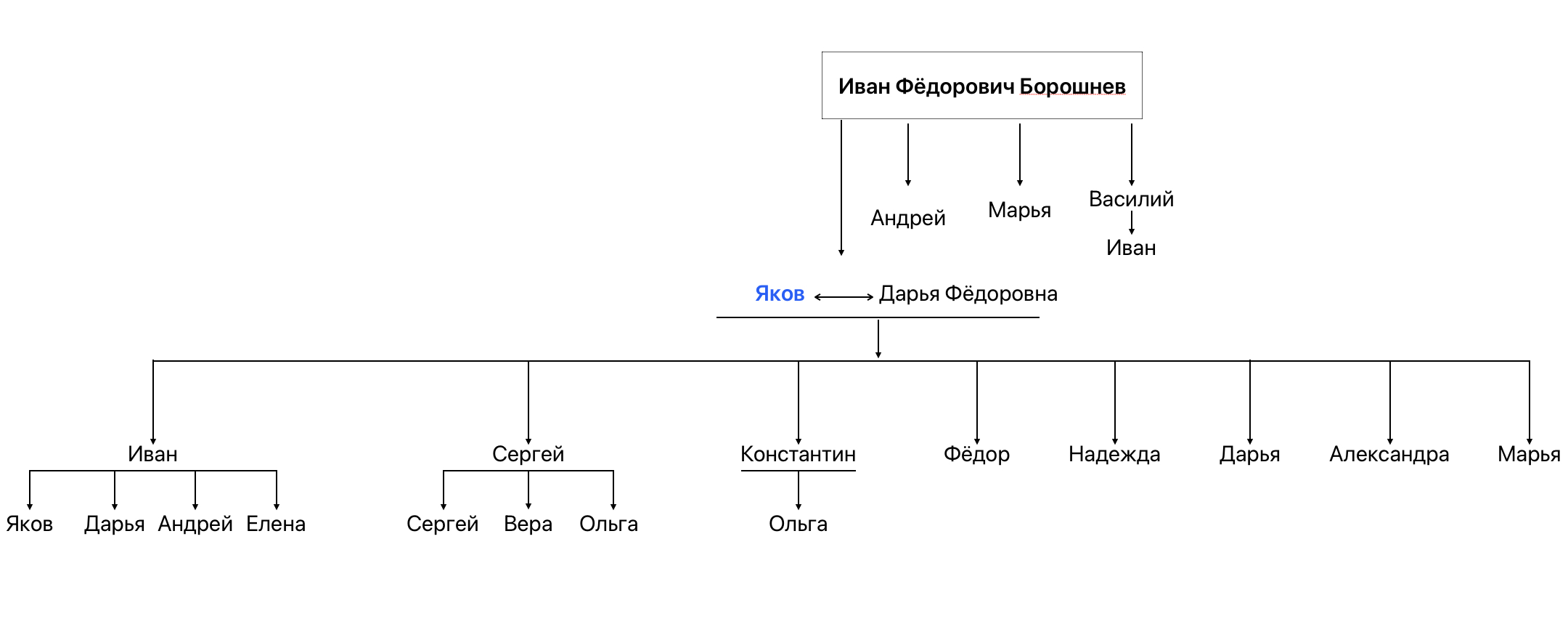

У Ивана Федоровича было 3 сына: Яков, Андрей и Василий, а также дочь Мария. Самой многолюдной была семья Якова Ивановича – вместе с женой Дарьей Федоровной у них было 8 детей. У младшего сына Василия удалось установить только одного наследника – сына Ивана. Для большей наглядности представляем род Борошневых на составленной нами схеме (рисунок 1). Члены семьи Ивана Федоровича Борошнева вместе и порознь, как покажут представленные нами ниже документы, будут при участии нотариусов совершать разные нотариальные акты.

Рис. 1. Генеалогическая схема рода Борошневых (составлено автором)

О богатстве Ивана Федоровича свидетельствует наследственный акт, утвержденный 10 января 1889 года Санкт-Петербургским окружным судом. Его имущество, находившееся в Петербургской, Новгородской и Олонецкой губерниях, состояло «в недвижимых имениях, капитале и домашней бездоходной движимости и простирается, по оценке поверенного наследников, на 687892 рубля 38 коп., исключая из этой суммы 2799 рублей, представляющих стоимость домашней бездоходной движимости». Окружной суд утверждал в правах наследства: «его вдову Дарью Федоровну Борошневу к недвижимому в 1/7 и к движимому в 1/4 части; его дочерей – Марью, Александру, Надежду и Дарью Яковлевых Борошневых к недвижимому в 1/14 и к движимому в 3 3/32 частях каждую; и сыновей Федора, Константина, Ивана и Сергея Яковлевых Борошневых к недвижимому в 1/7 и к движимому в 3/32 частях каждому»2.

Как можно понять, это имущество не делилось вплоть до 1908 года, но выросшие наследники, жившие преимущественно в Санкт-Петербурге, стали нуждаться в деньгах. В связи с этим Борошневым пришлось обратиться к услугам нотариусов.

Первым (в хронологическом порядке) из нотариальных актов стала доверенность, выданная 8 ноября 1908 года на имя петрозаводского нотариуса А.П. Грессерова сыном Якова Федоровича Борошнева – Иваном. Последний от себя лично и членов его семьи поручал производить ему все необходимые действия, а именно: «подавать Старшему Нотариусу и вообще кому и куда надобность укажет прошения, заявления и другие бумаги, устранять могущие встретиться к утверждению акта препятствия, просить о снятии могущих оказаться на землях запрещений, получать от всех без исключения мест и лиц и представлять по принадлежности копии, справки, удостоверения, разрешения, планы, подлинные акты и документы и дубликаты их, а ровно получить главную выпись закладной крепости по утверждении ее Старшим Нотариусом, приносить в случае надобности жалобы и вообще по предмету настоящего уполномочия выполнить все то, что потребуется»3.

Вторым нотариальным актом была совершенная 11 ноября 1908 года у петербургского нотариуса Ивашкевича закладная крепость на землю, принадлежавшую внуку Ивана Федоровича и сыну Якова Ивановича Борошнева – Ивану Яковлевичу, его матери, а также его братьям и сестрам, находившуюся в Лодейнопольском уезде Олонецкой губернии в количестве чуть более 12 тысяч десятин. Она поступала в залог Санкт-Петербургскому Обществу взаимного кредита за взятый кредит в размере 80 тысяч рублей под 8 % годовых. При этом владельцам запрещалось вырубать на этой земле лес более чем 200 десятин в год, а также отчуждать эти земли кому-либо еще без согласия Санкт-Петербургского Общества взаимного кредита4.

К закладной также прилагалось прошение от 13 ноября 1908 года к бывшему тогда старшим нотариусом при Петрозаводском окружном суде П.М. Акимову от сестры Якова Ивановича Борошнева – Марьи Ивановны Борошневой, которым она просила утвердить данную закладную, так как она снимала свое запрещение на долю, принадлежащую ее племяннику – Константину Яковлевичу5.

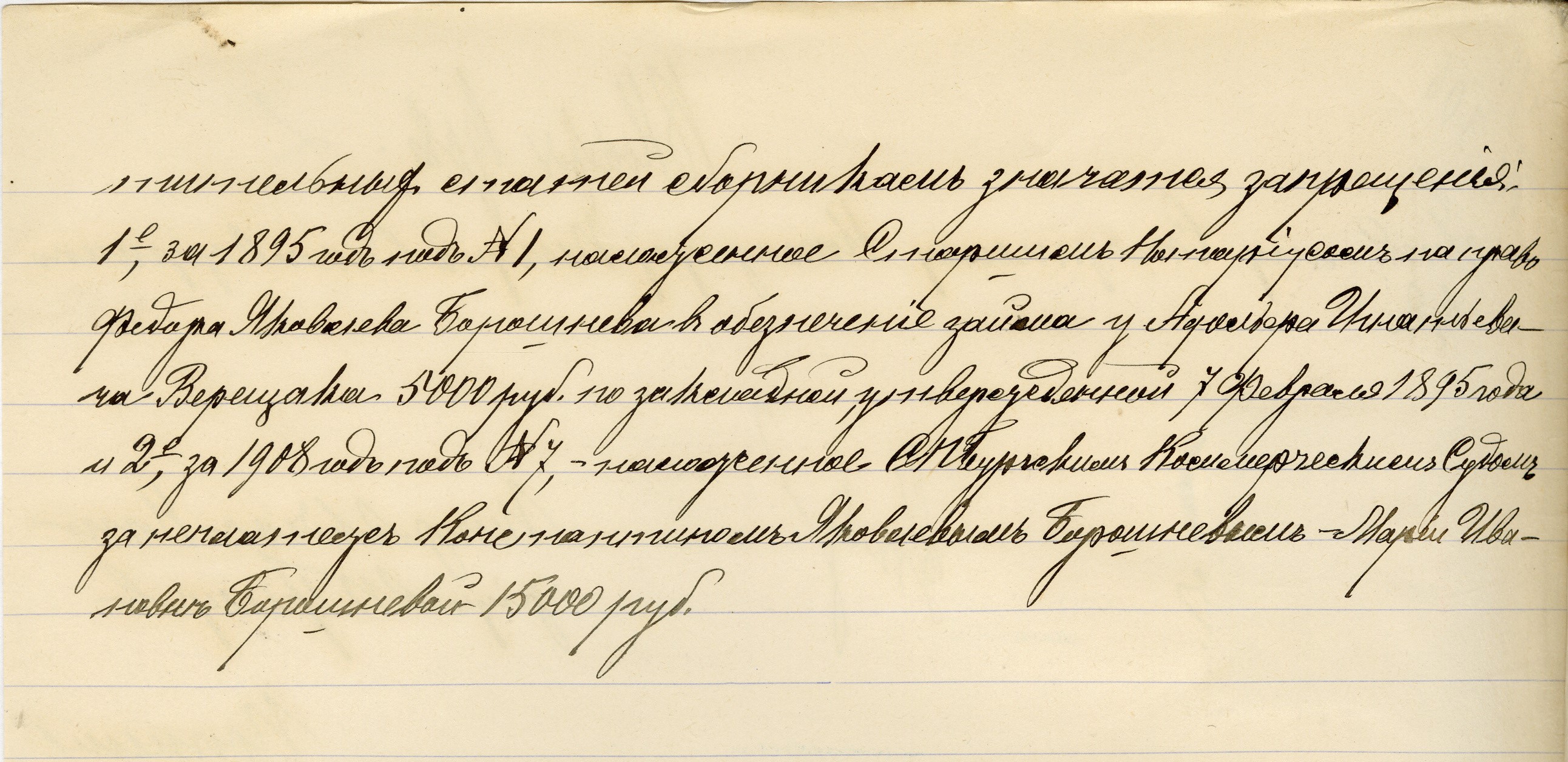

На основании этих документов доверенное лицо Борошневых – петрозаводский нотариус Грессеров обратился 18 ноября 1908 года с прошением к старшему нотариусу Акимову об утверждении закладной крепости (рисунок 2). На обороте этого прошения Грессеров фиксирует наложенное Санкт-Петербургским коммерческим судом «за неплатеж Константином Яковлевичем Борошневым Марии Ивановне Борошневой 15 тысяч рублей» (рисунок 3).

Рис. 2. Прошение петрозаводского нотариуса А.П. Грессерова старшему нотариусу П.М. Акимову об утверждении закладной крепости6

Рис. 3. Прошение петрозаводского нотариуса А.П. Грессерова старшему нотариусу П.М. Акимову об утверждении закладной крепости7

Последний из приведенных нами выше нотариальных актов ярко демонстрирует полномочия старшего нотариуса, предписанные ему статьями 158 и 159 Положения 1866 года, согласно которым, напомним, они обязаны были утверждать закладные крепости, а также отслеживать отсутствие запрещений на недвижимые имущества, размещенные на территории их нотариального округа.

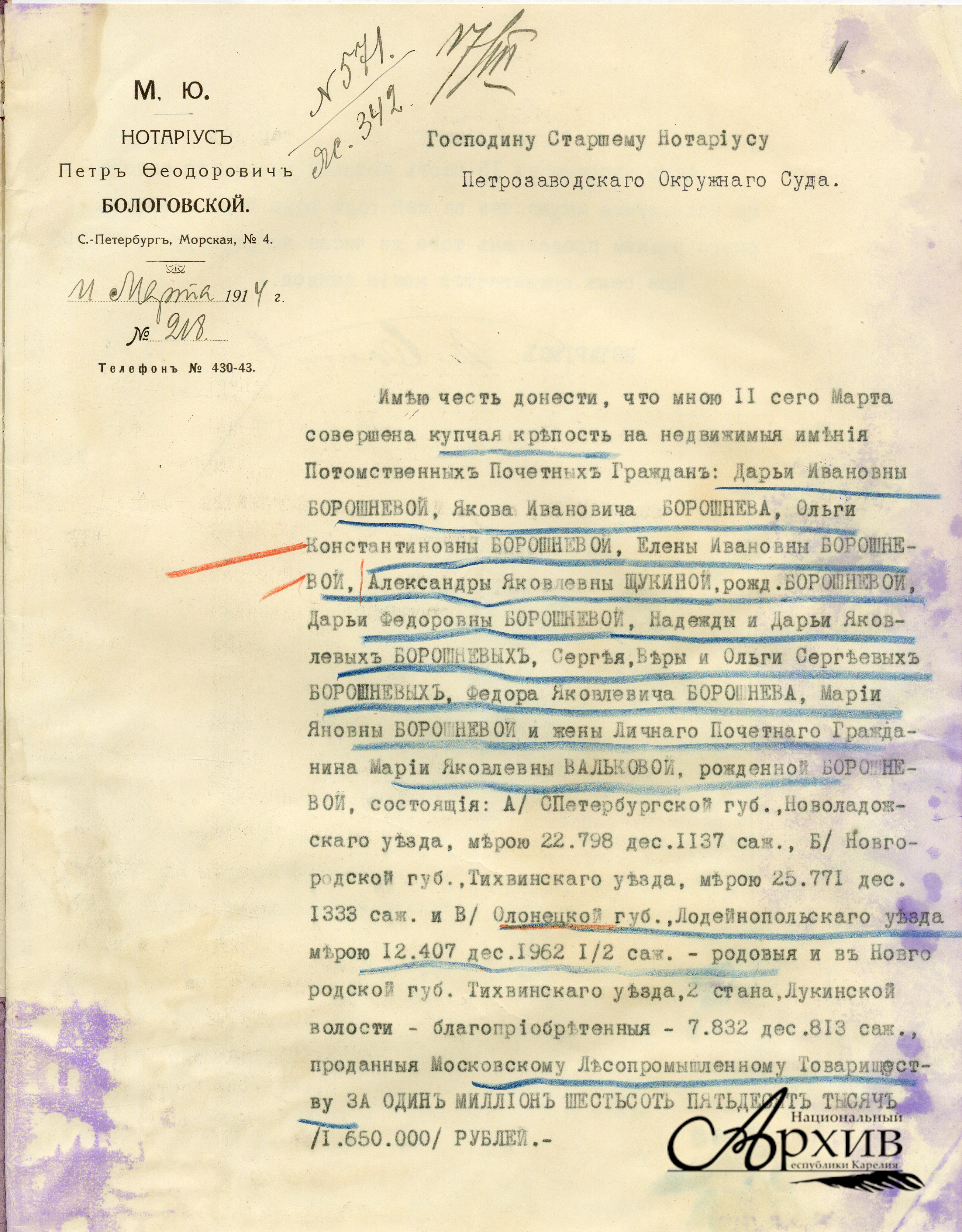

В 1914 году Борошневы вновь вынуждены были воспользоваться услугами нотариусов. 11 марта этого года петербургский нотариус П.Ф. Бологовский сообщил бывшему тогда старшим нотариусом Петрозаводского окружного суда И.Р. Рыкачевскому о совершенной им купчей крепости (сделке купли-продажи – Б.С.) Борошневыми своих родовых и благоприобретенных имений в губерниях Петербургской (Новоладожский уезд), Новгородской (Тихвинский уезд) и Олонецкой (Лодейнопольский уезд) Московскому Лесопромышленному товариществу за один миллион шестьсот пятьдесят тысяч рублей. Среди продавцов упоминались: жена Якова Ивановича Борошнева – Дарья Федоровна; их дети – Федор, Александра, Мария, Надежда и Дарья; их внуки от сына Ивана – Яков, Дарья и Елена; внуки Якова от сына Сергея – несовершеннолетние Сергей, Вера и Ольга; внучка Ольга от умершего в 1912 году сына Якова Ивановича Борошнева Константина и ее мать Мария Яновна Борошнева. Бологовский просил Рыкачевского утвердить эту сделку в части проданных земель (12407 десятин) в Лодейнопольском уезде (рис. 4). Обращение Бологовского вновь было предписано ст. 154 Положения 1866 года, которая, напомним, обязывала старшего нотариуса утверждать все акты, касающиеся недвижимых имений, находящихся в пределах его нотариального округа8.

Рис. 4. Прошение петербургского нотариуса П.Ф. Бологовского старшему нотариусу Петрозаводского окружного суда И.Р. Рыкачевскому об утверждении купчей крепости9

В 1916 году состоялся еще один нотариальный акт, связанный с семьей Борошневых. Петроградский нотариус И.П. Балин, прибыв 14 октября на квартиру потомственного гражданина Ивана Васильевича Борошнева (внука Ивана Федоровича Борошнева и племянника Якова Ивановича Борошнева – Б.С.), утвердил продажу им Маврикию Валентиновичу Штифтеру за 50000 рублей в Лодейнопольском уезде Олонецкой губернии 900 десятин земли. В договоре особо оговаривалось, что земля продается без растущего в имении леса, который уже продан на сруб статскому советнику Якову Моисеевичу Берлину и тихвинскому мещанину Вульфу Моисеевичу Гельману по лесорубочному договору, по которому все следуемые за проданный лес 250000 рублей Борошневым уже получены. Сделка была совершена в присутствии представителя Штифтера – присяжного поверенного Эммануила Гальберштадта и трех свидетелей. Наличие такого числа свидетелей предписывалось статьей 85 Положения 1866 года. Извещая об этой сделке старшего нотариуса Петрозаводского окружного суда Рыкачевского, нотариус Балин, согласно ст. 154 Положения 1866 года «покорнейше» просил «сказанную купчую крепость утвердить и главную ее выпись вместе с лесорубочным договором и прочими документами выслать ему обратно»10.

Таким образом, вступившее в действие в ходе проведения «великих реформ» Александра II «Положение о нотариальной части» 1866 года являлось основным нормативным актом, регламентировавшим функционирование нотариальных органов России до 1917 года. Представленные в статье нотариальные акты, заключенные строго в соответствии со статьями этого Положения в конце XIX – начале XX века петербургскими и олонецкими нотариусами по просьбам членов купеческого рода Борошневых, владевшими землей в Лодейнопольском уезде Олонецкой губернии, ярко демонстрируют, как применялось Положение 1866 года на практике. Петербургские нотариусы выступали в роли младших нотариусов, заключая заклады или продажи этого имущества, а нотариусы Олонецкой губернии являлись либо доверенными лицами членов этого рода (как петрозаводский нотариус А.П. Грессеров), либо осуществляли функции старших нотариусов (как П.М. Акимов и И.Р. Рыкачевский), утверждая эти договоры.

С другой стороны, исследованная по документам фонда старшего нотариуса Петрозаводского окружного суда история купеческого рода Борошневых является ярким примером неизбежного дробления некогда большого имения, основанного трудами царскосельского купца 1-й гильдии Ивана Федоровича Борошнева в середине XIX века. Его дети и внуки в начале XX века быстро избавились от родовых и благоприобретенных земель, переведя их в наличный капитал.

Примечания

1 Полное собрание законов Российской империи. Собрание II. Санкт-Петербург: Тип-я II Отд-я Собственной Его Императорского Величества Канцелярия, 1868. Т. 41. № 43186.

2 Национальный архив Республики Карелия (далее – НА РК). Ф. 372. Оп. 1. Д. 6/125. Л. 13.

3 НА РК. Ф. 372. Оп. 1. Д. 6/125. Л. 2.

4 НА РК. Ф. 372. Оп. 1. Д. 6/125. Л. 4.

5 НА РК. Ф. 372. Оп. 1. Д. 6/125. Л. 30.

6 НА РК. Ф. 372. Оп. 1. Д. 6/125. Л. 2.

7 НА РК. Ф. 372. Оп. 1. Д. 6/125. Л. 2 об.

8 НА РК. Ф. 372. Оп. 1. Д. 9/189. Л. 3.

9 НА РК. Ф. 372. Оп. 1. Д. 9/189. Л. 1а.

10 НА РК. Ф. 372. Оп. 1. Д. 11/276. Л. 4.

Список литературы

Атоян М.Р. Проблемы систематизации законодательства Российской Империи о нотариате // Вестник МГПУ. Серия: Юридические науки. 2019. № 4 (36). С. 81-86.

Богданова Е.И. Этапы становления законодательства о нотариальной деятельности в России / Е.И. Богданова, Г.Г. Бриль, И.Н. Мельников // Вестник Костромского государственного университета. 2023. № 1. С. 162–170.

Бегичев А.В. Историческое формирование нотариата латинского типа с середины XIX века и по настоящее время / А.В. Бегичев, Е.Е. Фролова // Проблемы современной науки и образования. 2017. № 12(94). С. 90-94.

Воробьёва А.И. Деятельность старшего нотариуса Петрозаводского Окружного суда П.П. Онгирского // StudArctic Forum. 2024. Т. 9, № 3. С. 24-33.

Золотаревская А.С. Институт уездных нотариусов в Олонецкой губернии (конец XIX – начало XX веков) // Научно-исследовательская работа обучающихся и молодых учёных: материалы 76-й Всероссийской (с международным участием) научной конференции обучающихся и молодых учёных (1–21 апреля 2024 года). Петрозаводск: ПетрГУ, 2024. С. 398-400.

Золотаревская А.С. Уездный нотариус И.С. Григорович: история неудачной карьеры в Олонецкой губернии // StudArctic Forum. 2024. Т. 9, № 3. С. 34-44.

Иванова Н.А. Сословное общество Российской империи (XVIII – начало XX века) / Н.А. Иванова, В.П. Желтова. Москва: Новый хронограф, 2009. 752 с.

Калашникова Е.Б. Историко-правовой аспект становления и развития нотариата в дореволюционной России / Е.Б. Калашникова, Ю.А. Кавкаева // Научные междисциплинарные исследования. 2020. № 6. С. 172-178.

Раттур М.В. Становление института нотариата в России: к вопросу о рецепции правовых норм // Образование и право. 2022. № 5. С. 441-446.

Сабанцев А.Н. Судебные учреждения Олонецкой губернии в конце ХVIII – начале ХХ века (проведение судебных реформ 1775 и 1864 годов). Петрозаводск: ПетрГУ, 2005. 161 с.

Степанов А.В. Нотариальный архив: сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Империи второй половины XIX в. и Российской Федерации настоящего времени // Вестник ВятГУ. 2013. № 4. С. 78-82.

Степанов А.В. Правомочия нотариуса при осуществлении нотариальных действий: сравнительно-правовой анализ российского законодательства второй половины XIX века и действующего законодательства // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2014. № 3(27). С. 282-286.

Тишкова О.Г. Положение о нотариальной части 1866 г.: историко-правовой источник // Гуманитарные и социальные науки. 2011. № 5. С. 173-185.