Рубеж XVII–XVIII веков вошел в историю становления российско-китайских отношений как временной период, во время которого произошли кардинальные изменения в дипломатических отношениях между Российским государством и Цинской империей. После подписания Нерчинского договора в 1689 году и издания 2 марта 1711 года Петром I указа об объявлении передачи торговли между Россией и Китаем в частные руки с поощрением расширения ассортимента товаров стали развиваться регулярные торговые отношения [Трусевич: 48]. Согласно тексту Нерчинского договора, было разрешено свободно вести торговые дела, что существенно стимулировало торговые отношения: «Каким-либо не есть людем с проезжими грамотами из обоих сторон для ныне езжати и отъезжати до обоих государств добровольно, и покупать и продавать, что им надобно»1. Даже несмотря на некоторые ограничения, вводимые в разные временные периоды Петром Великим, согласно которым частным лицам разрешалось отправлять свои караваны только в составе казенных караванов, торговые связи развивались [Шафрановская: 45]. Таким образом, многогранная внешнеполитическая деятельность Петра Великого имела целью развить караванную торговлю, а в дальнейшем дополнить ее системой приграничной торговли [Самойлов: 9]. Исходя из этого, можно сделать вывод, что инициатором в торговых делах между Российским государством и Цинской империей в конце XVII – первой трети XVIII века было Российское государство, для которого торговля некоторыми китайскими товарами являлась существенным источником пополнения государственного бюджета.

В начале проведения «восточноазиатской политики», во многом имевшей цель наладить торговые и политические дела в данном регионе, Петр I отправил в Цинскую империю дипломата Лоренца Ланга, чье пребывание там сыграло в дальнейшем немаловажную роль в укреплении российско-китайских дипломатических отношений. Биография Л. Ланга (?–1752) до поступления на службу Российскому государству малоизвестна. Известно, что Л. Ланг родился в городе Стокгольме и служил там лейтенантом [Катанов: 1]. Таким образом, Л. Ланг был шведским офицером, попавшим в русский плен под Полтавой в 1709 году. Позже, в 1712 году, был принят на русскую службу лично Петром I и за годы службы в Российском государстве шесть раз ездил в Цинскую империю с дипломатическими и торговыми поручениями. Дневники Лоренца Ланга по итогам поездок в Цинскую империю были окончательно оформлены в четыре издания «Записок», которые во второй половине XVIII века и в начале XIX века неоднократно издавались на немецком языке и переводились на французский и английский [Трусевич: 40]. Результат деятельности Лоренца Ланга в процессе установления российско-китайских отношений оказался положительным, а вклад – весомым, учитывая сложность геополитической ситуации в данный временной период и прошлый негативный опыт попыток установления Российским государством дипломатических отношений с Китаем [Игнатович: 84]. В его дневниках можно найти сведения о складывании пограничных торговых отношений между Российским государством и Цинской империей, превратившимися в полноценные торговые связи к концу правления Петра Великого.

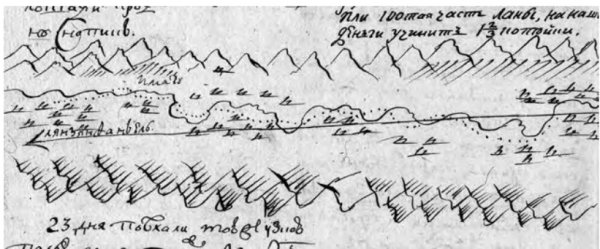

Рис. 1. Зарисовка одного из ландшафтов по маршруту торгового

каравана Л. Ланга. РГАДА2

Актуальность статьи обуславливается тем, что сегодняшние торговые отношения Китая с Россией имеют длинную историю, истоки которой уходят в концу XVII – началу XVIII веков. В подтверждение этому Н.Ю. Болотина в исследовании «Еду я для торговаго своего промыслу» приводит сведения, что с 1698 по 1718 год в Китай из Российского государства было направлено 10 торговых караванов [Болотина: 174]. В нынешней ситуации, когда две страны тесно сотрудничают друг с другом и объемы торговли между Россией и Китаем неуклонно растут, необходимо изучить процесс зарождения и трансформации торговых связей на начальном этапе их формирования. Также актуальность темы обуславливается тем, что Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин распорядился провести в 2024–2025 годах Годы культуры России – Китая. Данное событие приобретает особое значение в контексте предстоящего 75-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Новизна темы заключается в том, что в научном дискурсе будет рассмотрена торговля между Российским государством и Цинской империей в конце XVII – начале XVIII века с привлечением в совокупности следующих исторических источников: дневников Лоренца Ланга и «Листа Нерчинского воеводы П.С. Мусина-Пушкина в Лифаньюань...» Целью работы является анализ вышеуказанных документальных исторических источников, составленных по итогам поездок в Цинскую империю в первой трети XVIII века, пользуясь методами теоретического анализа, обобщения научной информации, а также сравнительным методом, применяемым по отношению к Дневникам Лоренца Ланга, написанным в разные годы.

В рассматриваемый временной период, ознаменованный зарождением торговых связей между Россией и Китаем, российско-китайская торговля велась в большей степени на территории Монголии, в то время входившей в состав Цинской империи. Товары, проникавшие в Пекин, столицу Цинской империи, в котором, согласно Дневнику Лоренца Ланга, составленному по итогам поездки 1715–1717 годов, правил император Канси, поступали самым разным образом. Это был весьма сложный процесс, обособленный тем, что не только государство с помощью Сибирского приказа, государственного органа в сфере пограничных дел и торговли в восточноазиатском направлении, стремилось наладить торговые связи с Цинской империей, но и отдельные частные лица, а зачастую и государственные служащие. Так, в источнике «Лист Нерчинского воеводы П.С. Мусина-Пушкина в Лифаньюань об отпуске из Цинской империи русских торговых караванов через Нерчинск от 31 декабря 1705 г.» сообщается, что конкретными вопросами организации торговых караванов и перепиской с Лифаньюанем ведали местные сибирские воеводы3. Исходя из этого, можно заключить, что в момент зарождения российско-китайских торговых отношений со стороны Российского государства не было четкой регламентации и государственного регулирования торговых дел. Вопреки этому Петр Великий пытался изменить ситуацию, издав в Сенате 13 апреля 1711 года Приговор «об организации компании для торговли с Цинской империей»4 и выдвинув возражения против передачи торговых дел в частные руки. Этот вопрос и позднее неоднократно обсуждался в Сенате, однако только после смерти Петра Великого в мае 1727 года была официально введена должность торгового агента в Пекине, на которую был назначен Лоренц Ланг.

Рис. 2. Канси, император Цинской империи (1661–1722)5

Обращаясь к товарам, служившим предметами импорта и экспорта, важно отметить, что пушнина являлась основным товаром, ввозившимся в Китай казенными караванами и частными лицами с территории Российского государства. Основными центрами российско-китайской торговли стали города Нерчинск и Селенгинск, а позднее – Кяхта [Самойлов: 19]. Интересно, как торговые дела с Российским государством отражались на мировоззрении китайцев. Будучи по определению Коммерц-коллегии консулом русских купцов в Пекине в 1720–1722 годах, Ланг честно исполнял свои полномочия, в результате чего вызывал недовольство «русским ставленником» со стороны китайских чиновников, привыкших к презентам и щедрым дарам6. Также практически неограниченный ввоз пушнины в Китай создавал в Цинской империи образ Российского государства как холодной страны. Немаловажно заметить, что в Западной Европе в конце XVII века в связи с массовым качественным производством шерстяных тканей на мануфактурах и налаживанием поставок пушнины из Канады спрос на российскую пушнину существенно снизился7. Изменение ситуации на мировом рынке вызвало необходимость у России искать новые рынки сбыта пушнины, кем и стала Цинская империя. Собольи шкурки, мех бобра, зайца, куницы, белки, – были основными предметами экспорта с территории Российского государства в пределы Цинской империи в рассматриваемый временной период.

Шелковые ткани, в особенности «камка», представляющая собой двустороннюю узорчатую ткань с цветочным рисунком, образованным атласным переплетением нитей на матовом фоне, составляли основную часть товаров, импортируемых из Цинской империи в Российское государство. Другим предметом импорта была «даба» или «китайка», хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения типа бязи или холста, отбеленная или крашенная преимущественно в синий цвет. В дневнике Лоренца Ланга за 1715–1717 годы сообщается, что в 1716 году Петр I приказал Лоренцу Лангу не только привезти фарфоровые и лаковые изделия, но и заказать там порцелиновые (фарфоровые) печи [Самойлов: 23]. Печи приобрести не удалось, однако Лоренц Ланг приобрел китайские рукописные и старопечатные книги, которые порадовали Петра I [Игнатович: 83]. В 1717 году Петр I подписал распоряжение: «никакого золота и серебра пряденаго и волоченаго не носить, а носить только китайские из Сибири шелковые материи» [Трусевич: 170]. Можно предположить, что данное распоряжение было опубликовано для стимулирования внутригосударственной торговли вышеперечисленными китайскими товарами и пополнения государственного бюджета в связи с тратами на вооружение, необходимыми для ведения Северной войны против Швеции в 1700–1721 годы.

Помимо тканей в Российском государстве присутствовал интерес населения и императора к китайскому фарфору и чаю. Значение торговли с Цинской империей в указанный период и прогнозов по развитию вышеуказанных отраслей производства определил историк XIX века Христофор Иванович Трусевич в исследовании «Посольские и торговые сношения России с Китаем (до XIX века)», отмечая: «Торг китайский должен был оказать влияние на развитие многих отраслей русского производства, и прежде всего мануфактурной» [Трусевич: 209]. По мнению Н.А. Самойлова, деятельность Петра I по развитию взаимовыгодной торговли с Китаем повлекла за собой масштабные процессы социокультурного порядка внутри России [Самойлов: 49]. Действительно, приобщение российского населения к китайским товарам привело к возникновению собственного производства фарфора, кройке и шитью аналогичных китайским тканей, выращиванию отечественного чая. Не только на бытовом, но и на государственном уровне мода на китайские товары и восточноазиатские новшества пришла в Россию в первой трети XVIII века.

В 1716 году Петр I распорядился приобрести для Кунсткамеры коллекцию амстердамского аптекаря Альберта Себы (1665–1736), в которую входили преимущественно китайские и японские вещи: «лаковые кабинетцы», украшенные пластинками серебра и панцирей черепах, резные изделия из слоновой кости, миниатюрные фигурки «мальчиков-китайчат», сохранившиеся до наших дней, а также буддийского монаха из агальматолита [Рудь: 26]. Ланг отмечал, что «сами же китайцы считали, что японский лак лучше из-за особого островного климата»8. Вопреки этому Петр I на протяжении всей жизни интересовался предметами именно китайского искусства и коллекционировал их. На сегодняшний день именно они составляют основу китайской коллекции Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук, а также некоторых других музеев, расположенных на территории Российской Федерации. По примеру царя российская элита проявляла интерес к китайским изделиям. Ближние соратники Петра I, такие как Ф.А. Головин, Ф.М. Апраксин, Я.В. Брюс, – покупали драгоценные камни, фарфор, металлическую и лаковую посуду, шелковые ткани, обои, поступавшие из Цинской империи. Их приобретения также нашли воплощение в частных коллекциях, столь популярных и модных в Российском государстве в конце XVII – первой трети XVIII века.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что в эпоху Петра I активизировались торговые связи с зарубежными странами, в частности странами восточноазиатского региона, что способствовало увеличению роли внешней торговли в экономике государств. Проникновение китайских товаров на внутренний рынок Российского государства вызвало интерес у российского населения. Таким образом, во время правления Петра I произошел важный переход от идентификации Цинской империи Российским государством, сбора сведений о данной стране, к конкретным проявлениям социокультурного взаимодействия. Доказательством тому служит выдача паспорта Саввой Владиславичем-Рагузинским, негоциантом, состоявшим на русской дипломатической службе, в 1727 г. агенту Лоренцу Лангу и комиссару обоза Дмитрию Молокову для проезда с караваном в Китай. Установившиеся в первой четверти XVIII века связи были многогранными и регламентированными на государственном уровне9. Данный процесс нашел отражение в торгово-экономических связях между двумя государствами, что привело к регулярным контактам в данной сфере.

Примечания

1 Русско-китайские отношения. 1689–1916. Официальные документы / Сост. П.Е. Скачков и В.С. Мясников. Москва: Издательство восточной литературы, 1958. C. 10.

2 Березницкий С.В. Караванная торговля России с Китаем и Отечественная наука XVIII века: научные материалы в караванных путевых журналах: путевые журналы караванов Лоренца Ланга и Ерофея Фирсова. Санкт-Петербург: МАЭ РАН, 2017. С. 50–76.

3 Лист нерчинского воеводы П.С. Мусина-Пушкина в Лифаньюань об отпуске из Цинской империи русских торговых караванов через Нерчинск от 31 декабря 1705 г. // Русско-китайские отношения в XVIII веке: Материалы и документы. Т. 1: 1700–1725 / Cост. Н.Ф. Демидова и В.С. Мясников. Москва: Наука, 1978. С. 72–74.

4 Приговор Сената об организации компании для торговли с Цинской империей от 13 апреля 1711 г. // Русско-китайские отношения в XVIII веке: Материалы и документы. Т. 1: 1700–1725 / Cост. Н.Ф. Демидова и В.С. Мясников. Москва: Наука, 1978. URL: https://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/XVIII/1700-1720/Russ_kit_otn_18_v_I/61-80/66.htm (дата обращения: 29.09.2024).

5 Канси, император Цинской империи (1661–1722). URL: https://carposting.ru/bogdiyxan-v-kitae (дата обращения: 29.09.2024).

6 Березницкий С.В. Караванная торговля России с Китаем и Отечественная наука XVIII века. С. 50–76.

7 Волынец А. Как экспорт в Китай сохранил Россию при Петре и Александре I. URL: https://south-insight.com/node/848 (дата обращения: 29.09.2024).

8 Березницкий С.В. Караванная торговля России с Китаем и Отечественная наука XVIII века. С. 50–76.

Список литературы

Болотина Н.Ю. «Еду я для торговаго промыслу». Китайские товары в России в XVII века // Исторический архив. 2006. № 4. С. 172–210.

Игнатович В. С. Поездка Лоренца Ланга в Китай в 1715–1717 гг. // StudArctic forum. 2024. T. 9, № 1. С. 78–86.

Катанов Н.Ф. Известия Лоренца Лянге 1716 года о Сибири и сибирских инородцах. Тобольск: Типография епархиального братства, 1905. 10 с.

Рудь П.В. Китайские редкости в Кунсткамере Петра Великого // Воображаемый Восток: Китай по-русски. XVIII –начало XIX века / Сост. О.А. Соснина. Москва: Кучково поле, 2016. 216 c.

Самойлов Н.А. Образ Петра Великого в странах Восточной Азии. Москва: Весь мир, 2022. 432 c.

Самойлов Н.А. Китайское направление внешней политики Петра Великого // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2022. Т. 44, № 4. С. 44–49.

Трусевич Х.И. Посольские и торговые сношения России с Китаем (до XIX века). Москва: тип. Малиновского, 1882. 306 с.

Шафрановская Т.К. Сведения о Сибири и Монголии в дневниках Лоренца Ланга // Страны и народы Востока. Вып. 8: география, этнография, история. Москва: Наука, 1969. С. 40–53.