Арктика обладает значительными природными ресурсами и растущим стратегическим транспортным потенциалом, что делает её зоной повышенного геополитического и экономического интереса. Однако освоение региона сопровождается серьёзными экологическими вызовами, такими как ускоренное таяние льдов вследствие глобального потепления, что, с одной стороны, открывает новые возможности для экономического развития, а с другой – создаёт новые риски.

Республика Карелия играет важную роль в этом процессе благодаря своему географическому положению. Она связывает центральные регионы России с портами Мурманской области, через которые проходит Северный морской путь – ключевая транспортная артерия в Арктике. Кроме того, Карелия граничит с Финляндией, страной НАТО, что делает её важным элементом региональной безопасности. Это придаёт Карелии особую значимость как для России, так и для международного сотрудничества в арктическом регионе.

Актуальность исследования обусловлена возрастающим значением Арктической зоны в глобальном масштабе. Освоение её ресурсов и транспортных путей становится важным элементом мировой экономики, но требует учёта экологических рисков, соблюдения международного права и координации усилий государств. В этом контексте Карелия может выступать не только как транспортный узел, но и как платформа для международного диалога. Её инфраструктурные проекты и геополитическое положение создают потенциал для сотрудничества между Россией и северными странами НАТО в вопросах устойчивого развития, экологической безопасности и регулирования деятельности в Арктике.

Целью исследования является проверка гипотезы о том, что, несмотря на частичное вхождение в Арктическую зону, Республика Карелия не играет ключевой роли в транспортной и ресурсной сферах, однако обладает значительным потенциалом для международного экологического сотрудничества. В задачи работы входит:

- исследовать геополитическое и экономическое значение Арктической зоны, её ресурсы и транспортные пути,

- оценить ключевые экологические вызовы Арктики и их влияние на международное сотрудничество,

- проанализировать роль Республики Карелия в арктической повестке, её инфраструктурный и экономический потенциал,

- рассмотреть перспективы международного сотрудничества в Арктике с участием Карелии, особенно в области экологической безопасности и устойчивого социально-экономического развития.

В рамках документального анализа были изучены официальные нормативные акты, стратегические планы развития Арктической зоны Российской Федерации, отчёты международных организаций и статистические материалы, что позволило выявить ключевые направления международного взаимодействия и специфику их реализации.

Использование качественного анализа позволило рассмотреть Арктическую зону как комплексный регион, где геополитические, экономические и экологические факторы находятся во взаимной зависимости и требуют целостного восприятия. Применение системного подхода обеспечило изучение во взаимосвязи тенденций и направлений международного экологического сотрудничества, опираясь на широкий круг открытых источников, включая научные публикации, аналитические доклады и практику реализуемых инициатив в арктическом регионе.

****

Арктика является стратегическим регионом с точки зрения геополитики и экономики. В последние десятилетия она стала ареной соревнования ведущих мировых держав, таких как Россия, США и Китай. Одной из главных причин этого соперничества является богатство региона природными ресурсами. Основными факторами, определяющими геополитическое значение региона, выступают борьба за ресурсы и военно-стратегическое значение.

По данным Геологической службы США, подо льдами Арктики залегает около 22 % мировых неразведанных ресурсов углеводородов. При этом 84 % этих ресурсов находятся на шельфе Северного Ледовитого океана, а остальные 16 % – на сухопутной территории арктических государств в пределах Северного полярного круга1. Арктический шельф Северного Ледовитого океана богат нефтью, газом, редкоземельными металлами и биоресурсами, включая рыбу и морских млекопитающих. Эти ресурсы не только определяют стратегические интересы государств, но и становятся важнейшим фактором экономического развития региона.

Россия активно развивает проекты по добыче полезных ископаемых в Арктике, в том числе на Ямале и шельфе Баренцева моря. Экономический потенциал региона привлекает внимание и других государств: США и Канада претендуют на арктические ресурсы, а Китай, несмотря на отсутствие арктической территории, стремится закрепить за собой статус «почти арктического государства». В 2013 г. он получил статус наблюдателя в Арктическом совете. Хотя это не даёт права голоса при принятии решений, Китай может высказывать свою позицию по ключевым вопросам, тем самым формально закрепляя свои интересы в регионе. Кроме того, Пекин активно инвестирует в российские проекты, такие как «Ямал СПГ» (суммарно 29,9 % акций2) и «Арктик СПГ-2» (суммарно 20 % акций3). Таким образом, экономическое значение Арктической зоны тесно связано с её геополитической значимостью – как за счёт богатых запасов ресурсов, так и благодаря контролю над транспортными маршрутами.

Освоение Арктики требует значительных инвестиций и применения передовых технологий, однако оно открывает новые возможности для международного сотрудничества. Совместные проекты России и Китая по строительству СПГ-заводов, а также участие западных компаний в разработке арктических месторождений (до введения санкций) демонстрируют, что экономический интерес нередко перевешивает политические противоречия. При этом дальнейшее развитие ресурсодобычи невозможно без создания эффективной транспортной системы, ключевым элементом которой выступает Северный морской путь.

Северный морской путь (далее – СМП) является стратегическим транспортным коридором, позволяющим значительно сократить расстояние между Европой и Азией по сравнению с традиционными маршрутами через Суэцкий канал. Россия активно продвигает его как альтернативу существующим глобальным торговым маршрутам, развивая необходимую инфраструктуру – порты и ледокольный флот [Кропинова]. Тем не менее изменение климата, а также международные санкции остаются серьёзными факторами, замедляющими реализацию этих планов. Поскольку порты и ледоколы активно строятся, важно смотреть не только на планы и проблемы, но и на реальные числа – сколько судов действительно проходит по Северному морскому пути и в Арктике в целом.

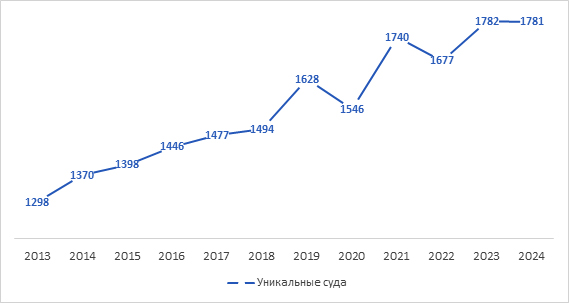

Существует несколько способов измерения объемов грузоперевозок в определённом географическом регионе. Один из них – это подсчёт количества уникальных кораблей в определённом районе. При таком методе каждое судно учитывается только единожды, даже если оно заходит в один и тот же регион несколько раз. По данным рабочей группы Арктического совета по защите морской среды, с 2013 по 2024 гг. число уникальных судов в зоне действия Полярного кодекса возросло на 37 %: с 1298 до 1781 судна (рисунок 1).

Рис. 1. Трафик уникальных судов в области действия полярного кодекса. По данным Рабочей группы Арктического совета по защите морской среды Арктики4

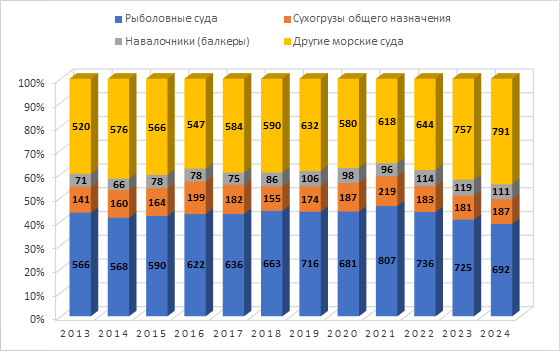

Примечательно, что в 2024 г. около 39 % всех уникальных кораблей являются рыболовными судами (рисунок 2).

Рис. 2. Уникальные суда по типу в области действия полярного кодекса. По данным Рабочей группы Арктического совета по защите морской среды Арктики

Еще одним из способов измерений объёмов грузоперевозок является суммарно пройденное расстояние (сумма морских миль, преодоленных судами за определенный период в определённом регионе). Этот показатель увеличился с 6,1 млн морских миль в 2013 г. до 12,7 млн морских миль в 2024 г., что отображено на рисунке 3. Влияние на рост арктического трафика также оказал запуск завода «Ямал СПГ» на полуострове Ямал. По данным рабочей группы Арктического совета по защите морской среды, если в 2014 г. перевозок сжиженного природного газа (далее – СПГ) по этому маршруту не фиксировалось, то в 2024 г. суда прошли 887 650 морских миль. Данные показатели подтверждают, что освоение ресурсов Арктики напрямую влияет на транспортную инфраструктуру и международную торговлю, делая регион все более важным элементом мировой экономики.

Рис. 3. Пройденное расстояние в миллионах морских миль. По данным Рабочей группы Арктического совета по защите морской среды Арктики

Быстрое развитие экономической деятельности в Арктике неизбежно сопровождается экологическими вызовами. Рост морского трафика, расширение добычи полезных ископаемых и строительство новой инфраструктуры оказывают комплексное воздействие на хрупкие экосистемы региона. Увеличение числа судов не только способствует экономической интеграции Арктики в мировую торговлю, но и создаёт дополнительные экологические риски, влияя на состояние окружающей среды.

Рост судоходства в арктических водах приводит к усилению подводного шума, который нарушает коммуникацию, ориентацию и охоту морских животных, тем самым угрожая их жизнедеятельности. Дополнительный ущерб морским экосистемам наносит химическое загрязнение, снижающее здоровье и репродуктивные возможности организмов. Одним из решений может стать выделение специализированных морских маршрутов, позволяющих сосредоточить трафик в «коридорах» и снизить воздействие на биоразнообразие [Степанова].

Подводный шум является одной из угроз экологической безопасности биоразнообразия, но существует ещё более существенная угроза – использование тяжёлого топлива (HFO) [Шадрина]. При его утечке в холодных водах Арктики топливо становится вязким и практически не разлагается, нанося серьёзный ущерб морским экосистемам. В отличие от Антарктиды, запрет на его использование в Арктике долгое время отсутствовал, однако с 1 июля 2024 г. вступили в силу поправки к приложению I конвенции МАРПОЛ, запрещающие его использование и перевозку. Это решение направлено на снижение выбросов чёрного углерода, который оседает на льдах и ускоряет их таяние. Тем не менее, такие страны, как Россия, Канада и Финляндия заявили в Международную морскую организацию о временной отсрочке внедрения запрета на своих судах, что подчёркивает сложность международной координации. Альтернативные виды топлива, такие как VLFSO и ULSFO, которые стали активнее использовать на фоне запрета тяжёлого топлива (HFO), лишь частично решают проблему, так как при разливах они слипаются, образуя трудноочищаемые массы, что может привести к ещё более тяжёлым экологическим последствиям5.

С увеличением экономической активности растёт и промышленное загрязнение. В России его основными источниками в Арктическом регионе являются: горнодобывающие предприятия (Мурманская область, Чукотка, север Якутии), металлургические заводы (Норильск) и нефтегазовая отрасль [Седова]. Основные загрязняющие вещества включают тяжёлые металлы (ртуть, свинец) и стойкие органические загрязнители (ДДТ, ПХД, диоксины), которые накапливаются в цепи питания. По данным Норвежского полярного университета, в тканях белых медведей на Шпицбергене уровень ПХД в 2–6 раз выше, чем у медведей на Аляске и в Канаде6.

Ещё одной ключевой проблемой становится разработка механизмов определения климатических рисков и конкретизация их применения в контексте оценки запасов углерода, потоков СО2, объёма их секвестрирования. Эта работа включает в себя проведение сбора и анализа эмпирических данных, их теоретическое обобщение, моделирование свойств почв, а также типологизацию объектов (почв и ландшафтов) по критерию углеродного бюджета и операционализированных категорий [Толстогузов].

Подобные проблемы Арктики требуют транснационального подхода, так как загрязнение легко пересекает границы. До 2022 г. ведущей площадкой для координации экологических вопросов был Арктический совет, в который входят восемь арктических стран (Россия, США, Канада, Дания, Норвегия, Исландия, Швеция и Финляндия). Однако с началом геополитических событий 2022 г., работа совета была фактически приостановлена. Несмотря на это, продолжают действовать такие международные природоохранные инициативы, как Соглашение о запрете коммерческого рыболовства в открытых водах Центральной Арктики (подписано в 2018 г. 10 странами, включая Россию, США и ЕС)7 и Программа мониторинга загрязнения (AMAP – Arctic Monitoring and Assessment Programme).

Хотя международное сотрудничество в области экологии Арктики сталкивается с новыми вызовами, поддержание экологического баланса остаётся важной задачей не только для стран Арктического региона, но и для прилегающих территорий. В этом контексте особую роль играет Республика Карелия, часть которой входит в арктическую зону России. Регион выступает важным связующим звеном в транспортной системе, обеспечивающей освоение Арктики, а также участвует в научных исследованиях и мониторинге экологического состояния северных территорий.

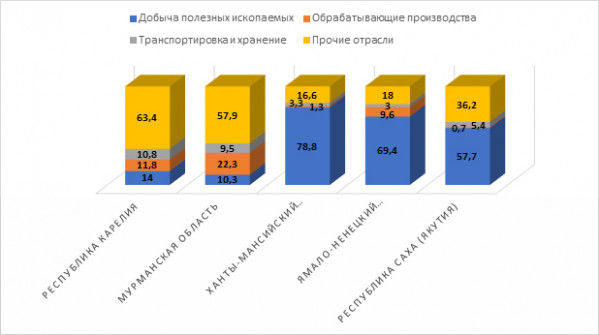

В современных условиях Республика Карелия сохраняет значимую, хотя и не ведущую роль в логистической системе России на фоне активного развития СМП и роста грузопотоков по нему. Транспортная отрасль в западных регионах Арктики, включая Карелию, составляет большую долю валового регионального продукта по сравнению с восточными территориями России. Вместе с тем такие регионы, как Карелия и Мурманская область, имеют меньшую долю добывающих и перерабатывающих производств, чем другие арктические субъекты (рисунок 4), что подчёркивает их значение прежде всего как транзитных и обеспечивающих регионов.

Рис. 4. Структура ВРП в процентном соотношении на 2023 г.8

В «Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года» (далее – «Стратегия–2035») запланировано строительство нового морского порта в Беломорске для приёма судов дедвейтом до 70 тыс. тонн, а также модернизация Беломорско-Балтийского канала9. Последний является единственным морским путём, соединяющим европейскую часть России с Арктикой в обход Средиземного, Чёрного морей и Датских проливов. Однако в настоящее время канал практически не используется из-за технических ограничений. По мнению директора консультационной компании «Гекон» М.Н. Григорьева, основными проблемами канала остаются ограничения по ширине судов (до 14 м, что связано с размерами шлюзовых камер) и по осадке (до 4 м) [Журавель].

Также в рамках «Стратегии–2035» поставлена задача по развитию промышленности строительных материалов на базе месторождений строительного камня в Карелии. Это позволит обеспечить строительные работы в соседних субъектах Российской Федерации, включая арктические регионы.

Таким образом, Карелия, несмотря на технические ограничения инфраструктуры, продолжает играть важную, хотя и вспомогательную роль в развитии арктической транспортной системы и обеспечении ресурсных проектов соседних регионов. Участие в реализации инфраструктурных проектов («Стратегия–2035» предусматривает строительство порта в Беломорске и модернизацию Беломорско-Балтийского канала), а также промышленный потенциал в сфере производства строительных материалов позволяют рассматривать республику как значимый элемент обеспечения арктических перевозок и инфраструктурного развития. В то же время вклад Карелии в арктическую повестку не ограничивается транспортной и промышленной составляющей: существенное значение приобретают научные исследования и экологический мониторинг, которые могут стать перспективным направлением международного сотрудничества. В этом контексте важно оценить, насколько Республика Карелия, с её природно-географическими особенностями и научным потенциалом, действительно влияет на арктическую политику России и её международные связи. Для этого обратимся к проверке гипотезы исследования.

Исторически республика активно взаимодействовала с северными странами – Финляндией, Швецией, Норвегией – по вопросам сохранения природной среды. В рамках программы приграничного сотрудничества Россия – ЕС (Karelia CBC) реализовывались проекты по мониторингу качества воды, восстановлению лесов и охране биоразнообразия. После 2022 г., несмотря на фактическое прекращение большинства официальных форматов сотрудничества, экология остаётся одной из немногих сфер, где взаимодействие между странами может продолжаться в новых институциональных формах – прежде всего за счёт научной дипломатии и открытых цифровых платформ. Экологические вызовы носят трансграничный характер и требуют совместных усилий, независимо от текущей геополитической обстановки.

Карелия расположена на стыке Арктической зоны и северо-западного региона России, поэтому может сыграть важную роль в поддержании международного экологического диалога. Географическое положение, наличие развитой научной инфраструктуры и природного потенциала создают условия для участия региона в трансграничных природоохранных инициативах. Особенно актуальной остаётся проблема загрязнения водных ресурсов, многие из которых (озёра Ладожское и Онежское, реки Вуокса, Пяозерка и др.) имеют трансграничный характер и связаны с водными системами Финляндии и Норвегии. До 2022 г. Республика Карелия активно участвовала в международных программах по мониторингу водных объектов, и, несмотря на прекращение внешнего финансирования, научные учреждения продолжают исследования, анализируя влияние антропогенной нагрузки, промышленного загрязнения и климатических изменений.

Не менее важны и усилия по сохранению лесных экосистем, которые играют ключевую роль в глобальном углеродном цикле и служат средой обитания множества редких видов. Совместные проекты с Финляндией по сохранению таёжных лесов ранее были частью двустороннего сотрудничества и сегодня Карелия продолжает эту работу в рамках национальных программ. Так, в 2025 г. планируется восстановление более 21 тыс. гектаров лесных массивов10. Разработка технологий спутникового мониторинга, создание новых природных заказников, развитие экологического туризма – всё это может стать частью как внутренних, так и потенциальных международных инициатив.

В условиях ограниченного межгосударственного диалога всё большую роль начинают играть так называемые проекты без взаимодействия – новая модель научного сотрудничества, основанная на автономных действиях разных стран с последующим обменом результатами через открытые базы данных, публикации и международные платформы. Такая модель снижает политические риски и обеспечивает устойчивость научных инициатив в условиях нестабильности. В рамках этого подхода всё более значимыми становятся открытые цифровые инструменты: нейтральные международные платформы, общие стандарты мониторинга и публикации, а также участие в проектах ООН в рамках Целей устойчивого развития.

Суть данного механизма заключается в том, что научные институты разных стран ведут исследования автономно, без формального межгосударственного планирования или совместных проектов. Результаты работы публикуются в открытых базах данных, международных журналах и цифровых платформах (например, AMAP, PAME, SAON), что обеспечивает их доступность для мирового научного сообщества. В отличие от традиционного сотрудничества, где требуется согласование программ и межправительственные соглашения, в этом случае взаимодействие осуществляется опосредованно – через обмен данными и унифицированные стандарты мониторинга. Такая модель снижает политические риски и позволяет поддерживать устойчивость научных инициатив даже в условиях международной напряжённости.

Примером может служить деятельность Карельского научного центра РАН, где в 2024 г. была создана лаборатория комплексного изучения Арктики. Её специалисты занимаются мониторингом состояния окружающей среды и разработкой решений по минимизации воздействия промышленной деятельности на экосистему. В фокусе исследований находятся как экологические аспекты арктической политики Евросоюза, так и реализация программ ЕС в североевропейских странах. При этом планируется сотрудничество не только с российскими университетами, но и с дружественными государствами, такими как Китай и Индия. Такой формат фактически отражает модель «проектов без взаимодействия»: исследовательская работа ведётся автономно, но её результаты могут быть интегрированы в международные базы данных и использованы в глобальных экологических инициативах11.

Рост активности региональных интеграционных и политико-экономических площадок – ШОС, ЕАЭС и БРИКС – а также усиление участия неарктических государств (в частности Китая и Индии) трансформируют арктическую повестку: наряду с традиционными межгосударственными форматами формируются новые каналы для научно-технического и инвестиционного взаимодействия, включая механизмы обмена данными, исследовательские сети и прямые коммерческие инвестиции [Барамидзе]. Это создаёт институциональную и финансовую базу для автономных национальных программ и двусторонних научных инициатив, результаты которых затем интегрируются через открытые базы данных, совместные публикации и исследовательские платформы. В таких условиях модель «проектов без взаимодействия» (автономные исследования + открытый обмен результатами) становится реалистичной и востребованной как способ поддержания научного диалога и мониторинга в условиях политической нестабильности.

Кроме научного вклада, Карелия также обладает потенциалом в продвижении устойчивых моделей социально-экономического развития северных территорий – в сфере лесопользования, локальной энергетики, экотуризма, а также в разработке социальных практик адаптации к условиям Севера. В перспективе нормализации международной обстановки именно такие субъекты, как Республика Карелия, могут оперативно восстановить связи с Северной Европой, включая научные, образовательные и гуманитарные обмены, выступая посредниками «мягкой дипломатии» в Арктике.

* * * * *

Проверка поставленной гипотезы показывает: Республика Карелия не является ключевым игроком в транспортной и ресурсной сферах Арктики, однако обладает заметным потенциалом для международного экологического сотрудничества. Доказательства и аргументы следующие. Во–первых, регион лишён крупных запасов углеводородов и стратегических полезных ископаемых; его экономическая модель в большей степени ориентирована на переработку местных ресурсов, туризм и локальные отрасли. Во-вторых, транспортная роль Карелии носит прежде всего обеспечивающий / транзитный характер: заявленные инфраструктурные инициативы (планы по порту в Беломорске, модернизация Беломорско-Балтийского канала) придают региону значение, но технические ограничения и текущий уровень развитости не делают его центральным транспортным хабом для арктического освоения. В-третьих, одновременно складываются благоприятные предпосылки экологического и научного влияния: наличие научных институтов и опыта трансграничных проектов, открытие в 2024 г. лаборатории комплексного изучения Арктики на базе Карельского научного центра РАН, а также накопленный местный практический опыт мониторинга создают основу для участия в международных научных инициативах.

В результате можно заключить, что роль Республики Карелия в арктической повестке носит многоплановый характер: регион – не лидер по ресурсам или магистральной логистике, но значимый вспомогательный элемент инфраструктуры и потенциальный центр научной дипломатии и экологического мониторинга. Такая комбинация функций делает Республику Карелию перспективной площадкой для тех форм международного сотрудничества, которые опираются на обмен данными, стандарты мониторинга и научные сети (включая форматы «автономных исследований + открытые данные»), а не на дорогостоящие совместные капитальные проекты.

Примечания

1 Bird K.J. Circum-Arctic Resource Appraisal: Estimates of Undiscovered Oil and Gas North of the Arctic Circle / K.J. Bird, R.R. Charpentier, D.L. Gautier, etc. // U. S. Geologycal Survey (USGS). 2008. URL: https://pubs.usgs.gov/fs/2008/3049/fs2008-3049.pdf (дата обращения: 19.08.2025).

2 О проекте // ОАО «Ямал СПГ»: офиц. сайт. 2025. URL: http://yamallng.ru/project/about/ (дата обращения: 18.08.2025).

3 «НОВАТЭК» закрыл сделки по продаже долей в проекте «Арктик СПГ 2» // ПАО «НОВАТЭК»: офиц. сайт. URL: https://www.novatek.ru/ru/press/releases/index.php?id_4=3317 (дата обращения 15.08.2025).

4 Данные к диаграммам 1–3 взяты из: Arctic Shipping Status Reports. The increase in arctic shipping 2013–2024 // Arctic Council Working Group: site. Iceland. URL: https://pame.is/ourwork/arctic-shipping/current-shipping-projects/arctic-shipping-status-reports/ (дата обращения: 10.08.2025).

5 The changing tides of Arctic shipping: how new fuels impact the Arctic // Arctic Council Secretariat: site. July 1, 2024. URL: https://arctic-council.org/ru/news/changing-tides-of-arctic-shipping-how-new-fuels-impact-the-arctic/ (дата обращения: 15.08.2025).

6 Pollutants in the Arctic // Norwegian Polar Institute: site. URL: https://npolar.no/en/themes/pollutants-in-the-arctic/#toggle-id-8 (дата обращения: 24.08.2025).

7 Российская Федерация. Правительство Российской Федерации. О подписании Соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана: распоряжение Прав-ва РФ от 31.08.2018 № 1822-р // Консорциум Кодекс, электронный фонд правовых и нормативно-технических документов: сайт. URL: https://docs.cntd.ru/document/551032531 (дата обращения: 20.04.2025).

8 Карелиястат: Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия: офиц. сайт. URL: https://10.rosstat.gov.ru/vpn_val; Мурманскстат: Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Мурманской области: офиц. сайт. URL: https://51.rosstat.gov.ru/folder/136962; Тюменьстат: Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и Ямало-Ненецкому атономному округу: офиц. сайт. URL: https://72.rosstat.gov.ru/ofs_vrphm1; Тюменьстат. URL: https://72.rosstat.gov.ru/ofs_vya1; Сахастат: Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия): офиц. сайт. URL: https://14.rosstat.gov.ru/VRP (дата обращения: 1.06.2025).

9 Российская Федерация. Президент Российской Федерации. О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года: указ Президента РФ от 26.10.2020 № 645 // КонсультантПлюс: сайт. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366065/ (дата обращения: 20.08.2025).

10 В Вилговском питомнике Кареллесхоза провели ранний посев семян ели / Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия // Официальный интернет-портал Республики Карелия: сайт. URL: https://gov.karelia.ru/news/31-03-2025-v-vilgovskom-pitomnike-karelleskhoza-proveli-ranniy-posev-semyan-eli/ (дата обращения 01.04.2025).

11 В КарНЦ РАН откроют лабораторию комплексного изучения Арктики Республики Карелия / Карельский научный центр РАН // Официальный интернет-портал Республики Карелия: сайт. URL: https://gov.karelia.ru/news/22-04-2024-v-karnts-ran-otkroyut-laboratoriyu-kompleksnogo-izucheniya-arktiki-respubliki-kareliya/ (дата обращения: 23.03.2025).

Список литературы

Барамидзе Д.Д. Международное экологическое сотрудничество в Арктике в условиях глобальных вызовов и перемен // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право. 2022. Т. 32, вып. 6. С. 1056-1063. DOI: 10.35634/2412-9593-2022-32-6-1056-1063

Журавель В.П. Арктическая зона Республики Карелия: поиск путей развития // Научно-аналитический вестник Института Европы РАН. 2024. № 3(39). С. 100-110. DOI: 10.15211/vestnikieran32024100110

Карбоновый вектор онтологической модели экономики землеустройства / науч. ред. Толстогузов О.В. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2023. 276 с.

Кропинова Е.Г. Основные направления исследований, связанные с изучением Северного морского пути / Е.Г. Кропинова, М.А. Сосновский // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т. 17. № 4. С. 70-80. DOI: 10.5281/zenodo.10336697

Седова Н.Б. Экологические проблемы Арктики и их социально-экономические последствия / Н.Б. Седова, Е.Ю. Кочемасова // ЭКО. 2017. № 5. С. 160-171.

Степанова Д.В. Шумовое загрязнение и его влияние на морских обитателей арктического региона // The Newman in Foreign policy. 2021. Т. 5, № 62(106). С. 46-48.

Шадрина И.С. Запрет на использование судового остаточного топлива в арктическом судоходстве: обоснование принятия и перспективы реализации // Аллея науки. 2021. № 6(57). С. 665-669.